Handicaps physiques et mentaux

Handicap physique et sensoriel

Le handicap physique représente l’image même que la plupart d’entre nous

avons d’eux comme avec le fauteuil roulant.

En France, environ 3 enfants sur 1000 souffrent d’handicap physique, motrice sévère.

4% de la population est atteint d’handicap physique. Avec l’âge le taux de

personnes handicapées ne ce cesse de croître.

Ceci peut-être expliqué par l’origine et la nature des déficiences :

- Malformation ou maladie acquise à la naissance

- Accident, traumatisme ou maladie développé durant sa vie

- Maladie évolutive (sclérose en plaque)

Même lorsque la maladie est stable, ses conséquences en termes de

handicap peuvent s'accroître au cours de la vie par des déformations

pendant la croissance ou accrue par le vieillissement.

On distingue plusieurs types de handicaps physiques, selon leurs causes

et leurs conséquences sur l’organisme, le physique et le mental également.

Voici ces différents types :

-Les lésions de la moelle épinière

-Les infirmités motrices cérébrales (IMC)

-Les myopathies

-Les déficiences sensorielles (visuelles et auditives)

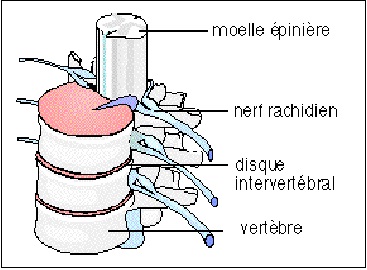

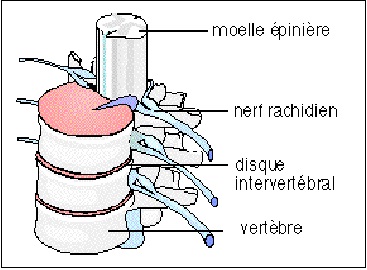

Lésion de la moelle épinière

Une lésion de la moelle épinière est un dommage provoquée un niveau

de cette moelle épinière provoquant une diminution de mobilité. Les

nerfs emmenant les signaux vers le cerveau autour de la moelle épinière

sont les neurones moteurs supérieurs. Ceux dits rachidiens qui se ramifient

dans l’organisme sont appelés neurones moteurs inférieurs. Ces nerfs sortent

et entrent au niveau de chaque corps vertébral et sont connectés avec toutes

les régions du corps. Les fibres (dites sensitives) à l’intérieur des

faisceaux ascendants emmènent jusqu’au cerveau des informations sous la

forme sensations comme la douleur, le toucher ou la température. Les fibres

(dites motrices) à l’intérieur des faisceaux descendants envoient des signaux

à partir du cerveau afin de d’ordonner des actions, comme le mouvement. Il y

a 31 paires de nerfs rachidiens, composés des nerfs moteurs et sensitives,

disposés selon les 31 segments de la moelle osseuse.

Schéma de la moelle épinière et des vertèbres en vue latérale

Les lésions de la moelle épinière sont le plus souvent causées par des

accidents divers comme en voiture ou véhicule motorisé (50% des cas de

lésions), au travail ou une blessure sportive. Elles touchent principalement

les jeunes de 16 à 30 ans. Elles provoquent souvent une paraplégie

(paralysie des deux membres inférieurs) voire tétraplégie (paralysie

complète) recensées au nombre de 30 000 en France. Le mot tétraplégie

vient du grec « tétra » signifiant « quatre » et « plégia » pour

« paralysie » et provient d’une lésion au niveau cervicale de la moelle

osseuse. Le mot paraplégie vient également du grec « plégia » pour

« paralysie » mais « para » signifie « deux ». La paraplégie provient

d’une ou plusieurs lésions aux régions thoracique, lombaire ou au niveau

des vertèbres sacrées.

La disparition de la motricité s'accompagne chez certains blessés de raideurs

et de contractures douloureuses. On parle alors de « spasticité ». Les autres

ont une paraplégie dite "flasque" qui augmente les risques de complication

due à l'immobilité constante des membres et de la mauvaise circulation

sanguine. Les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière vivent

en moyenne moins longtemps que les personnes non-atteintes. Cependant, leur

durée de vie ne cesse d’augmenter grâce à la connaissance et au traitement

des causes de mortalité comme l’insuffisance rénale avec l’urologie.

Depuis de nombreuses années, des spécialistes travaillent sur la mise en

place de traitements comme les corticoïdes qui diminuent les dommages et

l’inflammation après la lésion. De nos jours, des tests sont effectués

sur les animaux afin de développer de nouveaux traitements afin d’éviter

l’excès de libération de neurotransmetteurs lors de la lésion de la moelle

osseuse. On développe également des traitements de régénération ou de

greffes de moelle.

Les infirmités motrices cérébrales (IMC)

Une infirmité motrice cérébrale est une infirmité motrice causée

par des lésions survenues durant la période périnatale, c’est-à-dire

autour de la naissance. Ce sont des lésions cérébrales non évolutives

et non héréditaires. Elles sont le plus souvent liées à une hypoxie

périnatale, soit un manque d’oxygène dans le sang et les tissus,

une prématurité, un traumatisme cérébral ou un ictère néonatal.

Elle peut aussi être causé par une tumeur ou une incompatibilité

des rhésus des parents. Les rhésus sont positifs ou négatifs selon

la présence ou non de facteur sur les globules rouges. L’origine

de l’IMC est le plus souvent un accident vasculaire cérébral.

Elle touche 3 enfants sur 5 000 naissances environ.

Un ictère néonatal plus communément appelé « la jaunisse » touchant

beaucoup de nourrissons peut être dans certains cas rares, très dangereuse.

Il est causé par une accumulation de bilirubine, soit des pigments provenant

de la bile et de dérivés de l'hémoglobine dans le sang.

On distingue trois types d’infirmités motrices cérébrales.

Il y a les IMC spastiques, c’est la forme la plus fréquente et elle est

le plus souvent la cause d'une naissance prématurée. La spasticité

signifie une hypertonie musculaire, soit une contraction musculaire

répétée voire des spasmes. La célèbre maladie de Parkinson est et une

hypertonie musculaire par exemple. L’hypertonie musculaire perturbe la

motricité fine de la personne qui peut également avoir des troubles de

la sensibilité proprioceptive relative aux mouvements du corps et

l’équilibre et de la stéréognosie, c’est-à-dire l’incapacité d’une

personne à reconnaître et identifier les caractéristiques d’un objet en

utilisant exclusivement le toucher.

Il y a également la forme hémiplégique. Les personnes atteintes sont

assez autonomes physiquement mais souffrent la plupart du temps de

troubles cognitifs importants. Ces troubles peuvent être dues à une

épilepsie, provoquant un arrêt du fonctionnement normal du cerveau, ou

à des troubles visuels importants, comme le strabisme. L’épilepsie

représente 40% des cas.

La dernière forme est la forme athétosique. Cette forme ne représente

que 20% des infirmités moteurs cérébrales. Elle provoque des mouvements

involontaires provoqués par l’émotion. Les personnes atteintes de cette

forme d’IMC ne sont généralement pas atteintes de troubles de la

mémoire, du jugement, de la compréhension, ou du raisonnement

contrairement aux personnes atteintes de la forme hémiplégique

(troubles cognitifs).

Les atteintes du système nerveux en plein développement provoquent

plus tard des conséquences motrices. Le handicap qui peut provoquer

une tétraplégie est possible à atténuer grâce à de la rééducation

et des activités physiques adaptés. L’orthophonie peut également aider

le patient atteint de la forme athétosique à parler. La kinésithérapie

permet de calmer les raideurs comme dans le cas de la forme spastique.

L’ergothérapie permet d’aider l’enfant atteint d’IMC à augmenter un peu

son autonomie et son indépendance grâce à des activités quotidiennes

ludiques comme s’habiller, manger ou communiquer.

Les myopathies

Une myopathie se traduit par une dégénérescence d’un constituant

du muscle.

Ce sont des maladies neuromusculaires souvent d'origine génétique

et évolutive. La myopathie la plus connue est la myopathie de Duchenne

de Boulogne, touchant exclusivement les garçons. Cette maladie

génétique est causée par une mutation du gène de la dystrophine,

provoquant la synthèse d'une protéine tronquée. Cette myopathies touche

1 enfant sur 3500. Les myopathies provoquent donc des mutations au

niveau des gènes.

Certaines myopathies sont acquises, c’est-à-dire qu’elles s’attaquent

à un muscle auparavant sain. Certaines débutent dans la petite enfance,

d'autres à l'adolescence ou à l'âge adulte.

Les myopathies ne sont par conséquent pas toujours détectables à la

naissance. L’âge de diagnostic s’étend sur une échelle allant de 1 à

30 ans, selon la forme de myopathie concernée.

Les troubles causées par ces myopathies peuvent aller d’une difficulté

à marcher jusqu’à une immobilité presque totale provoquant un besoin

obligatoire de fauteuil roulant. Un manque de mobilité faciale peut

également être observé entraînant des troubles de la parole, des

difficultés à déglutir ou à s’alimenter. Tous ces troubles moteurs

peuvent également être accompagnés par des difficultés respiratoires,

des troubles du rythme cardiaque, voire d’un ralentissement de la

croissance. L’évolution de la myopathie est lente elle peut se

stabiliser momentanément ou définitivement.

La kinésithérapie permet de travailler sur la motricité du patient,

mais également de stimuler le corps et le système nerveux.

Des séances chez l’orthophoniste permettent de travailler la déglutination

ou a mastication. Il est aussi possible de recourir à un traitement

nutritionnel dès le plus jeune âge.

Le handicap moteur peut être partiellement compensé par une série

d'aides techniques.

Les ordinateurs qui obéissent à la voix où peuvent être pilotés par

le regard, les dispositifs domotiques et les fauteuils électriques

permettent à des personnes très lourdement handicapées de vivre

indépendantes, avec une aide à domicile quelques heures par jour.

Une scolarité et une intégration professionnelle ordinaires sont toujours

possibles lorsque le trouble moteur est isolé en particulier. Des

troubles cognitifs sont liés à certains types de handicaps moteurs,

notamment chez les IMC. Une rééducation neuropsychologique adaptée

peut y remédier.

Pour un certain nombre de jeunes handicapés moteurs, très dépendants

dans les gestes quotidiens, suivre une scolarité dans un établissement

adapté est parfois préférable à l'intégration collective ou individuelle

dans des établissements scolaires classiques.

Les déficiences sensorielles

Parmi les déficiences sensorielles, on distingue quatres groupes :

les déficiences visuelles et auditives mais également celles concernant

l’odorat et le toucher. Les deux premières sont les plus observées

dans le monde.

La mal-voyance :

En France, on compte environ 80 000 personnes handicapées visuelles en

France. Selon l’Union européenne des aveugles, « une personne malvoyante

est une personne dont la déficience visuelle entraîne une incapacité dans

l'exécution d'une ou plusieurs des activités suivantes: lecture et

écriture (vision de près), activités de la vie quotidienne (vision

à moyenne distance), communication (vision de près et à moyenne distance

), appréhension de l'espace et déplacements (vision de loin), poursuite

d'une activité exigeant le maintien prolongé de l'attention visuelle. »

Cependant, il y a différentes façon de « mal » voir et les situations et

handicaps provoquant des troubles de la vision sont très variés selon

l’âge ou les pays. En effet, certaines personnes peuvent lire mais

nécessitent une canne pour se déplacer, d’autres ne supportent pas les

lieux très éclairés ou certaines se déplacent assez facilement mais ne

reconnaissent pas les visages. Les causes de déficiences visuelles sont

nombreuses : la cataracte touchant un malvoyant sur deux, la

dégénérescence maculée liée à l’âge, le glaucome, le décollement ou le

trachome qui est une infection oculaire bactérienne et contagieuse. Si

la personne n’est pas traitée, la bactérie attaque la cornée de façon

irréversible menant parfois à la cécité.

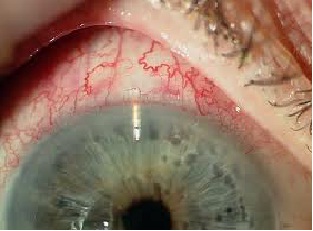

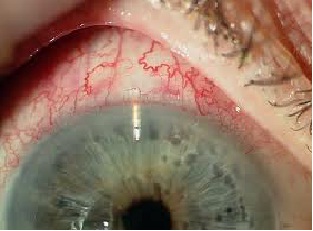

Le glaucome est une maladie chronique provoquée par la destruction progressive

des fibres du nerf optique sous l'influence de divers comme l'élévation

anormale de la pression intra-oculaire. incapacité dans l'exécution d'une

ou plusieurs des activités suivantes: lecture et écriture (vision de

près), activités de la vie quotidienne (vision à moyenne distance),

communication (vision de près et à moyenne distance), appréhension de

l'espace et déplacements (vision de loin), poursuite d'une activité

exigeant le maintien prolongé de l'attention visuelle. »

Cependant, il y a différentes façon de « mal » voir et les situations

et handicaps provoquant des troubles de la vision sont très variés

selon l’âge ou les pays. En effet, certaines personnes peuvent lire

mais nécessitent une canne pour se déplacer, d’autres ne supportent

pas les lieux très éclairés ou certaines se déplacent assez facilement

mais ne reconnaissent pas les visages. Les causes de déficiences

visuelles sont nombreuses : la cataracte touchant un malvoyant sur

deux, la dégénérescence maculée liée à l’âge, le glaucome, le

décollement ou le trachome qui est une infection oculaire bactérienne

et contagieuse. Si la personne n’est pas traitée, la bactérie attaque

la cornée de façon irréversible menant parfois à la cécité.

Le glaucome est une maladie chronique provoquée par la destruction

progressive des fibres du nerf optique sous l'influence de divers

comme l'élévation anormale de la pression intra-oculaire.

Photo d'un oeil atteint de glaucome

Les autres natures de la mal-voyance et la cécité sont :

- Cancer (rétinoblastome)

- Kératocône (Déformation progressive de la cornée en forme de cône,

liée à un amincissement de celle-ci)

- Atrophie du nerf optique

- Sclérose en plaques

- Maladies métaboliques et dégénératives

- Névrite optique rétrobulbaire (intoxications, alcoolisme...)

- Occlusion (fermeture) des vaisseaux de la rétine

Une personne peut donc devenir malvoyante ou naitre malvoyante à

cause d’une malformation ou une mutation. On peut devenir malvoyant

également à cause d’un accident du travail ou de voiture mais également

avec l’âge comme la cataracte.

Une éducation précoce peut procurer à des jeunes aveugles une grande

autonomie dans la vie sociale. La malvoyance, surtout lorsqu'elle

apparaît à l'adolescence ou à l'âge adulte, provoque souvent un handicap

plus difficile à compenser.

En France, une personne est considérée comme aveugle si elle a une

acuité visuelle de loin du meilleur œil après correction, inférieure

à l/20e ou si son champ visuel est inférieur à 10° pour chaque œil.

Dans les mêmes conditions, une personne est considérée comme

malvoyante si son acuité visuelle de loin est comprise entre 4/10e

et l/20e, ou si son champ visuel est compris entre 10° et 20° pour

chaque œil. Le port de la canne blanche n'est autorisé en France, que

pour une acuité inférieure à l/10e.

Le nombre de malvoyants ne cesse d’augmenter tandis que le nombre de

personnes atteintes de cécité diminue grâce aux progrès thérapeutiques

mais dans le même temps, ceux-ci concourent à l'augmentation du nombre

de malvoyants.

Au-delà des corrections dues au vieillissement, environ 10 % de la

population connaît des difficultés visuelles à des degrés divers.

Sur 750 000 naissances chaque année, environ 100 000 ont ou auront

un problème de vision. Les aveugles représentent 1 Français sur 1 000.

On estime à environ 77 000 le nombre des aveugles en France répartis

comme suit : 20 000 enfants et adolescents et 57 000 adultes. Plus

de la moitié des aveugles ne peuvent trouver du travail du fait de

leur handicap et rares sont les entreprises recrutant des personnes

atteints de cécité. La plupart du temps, ils sont engagés dans des

métiers nécessitant les autres sens comme kinésithérapeute, commercial

ou musicien.

Déficiences auditives

La surdité affecte l’audition des personnes atteintes, rendant ainsi

la communication difficile voire impossible. En France la surdité

concerne plusieurs millions de personnes atteintes à des degrés

divers. Les déficiences auditives ne sont pas visibles. On distingue

plusieurs grands types de déficience auditive.

Le premier est le vieillissement : en effet, à parti de 30 ans,

notre ouïe s’affaiblit progressivement. Parmi les personnes de plus

de 60 ans, 80% sont atteintes de problèmes auditifs provoquant une

audition insuffisante mais seulement 20% possède des appareils auditifs.

Cette surdité est le cas le plus fréquent.

Le second est le bruit trop fort et les excès de décibels causés par

l’utilisation de la télévision ou de baladeurs MP3. Les nuisances urbaines

causées par les transports provoquent également une perte de l’audition.

Le danger de ce type de perte est qu’on ne pense pas en être victime car

on a l’impression que notre oreille s’accommode mais en réalité non.

Un autre facteur de perte auditive est l’hérédité. En effet, un nouveau-né

sur 1000 est atteint de surdité sévère. 80% des surdités sont d’origine

génétique. Cela provoque de forts problèmes d’acquisition langage et

de scolarité chez l’enfant.

Les déficiences auditives peuvent également avoir une cause médicale,

c’est-à-dire une maladie contractée par la mère durant la grossesse,

des otites répétées ou une méningite. Chez une personne plus âgées,

cela peut-être due au tabac, à certains antibiotiques ou au neurinome,

une tumeur non-cancéreuse du nerf auditif.

La dernière cause de trouble auditif l'acouphène. Elle est provoquée

par une transmission anormale du message nerveux vers le cerveau.

Les bourdonnements dans les oreilles apparaissent sans stimulation

sonore externe. C'est tout le système auditif qui est touché.

En fonction de la localisation de l'altération à l'origine de la

surdité, on distingue différentes déficiences auditives : transmission

et perception

Les surdités de transmission affectent l’oreille externe et

l’oreille moyenne.